令和5年度高畠町消防団第2分団(二井宿地区)活動紹介

11月5日 防火水槽泥上げ

11月5日に、上駄子町地内防火水槽の泥上げが実施されました。

第2分団第1部は、自動車部ながら班長以下6名と少人数であることから、人手が必要な泥上げ作業は大変な労力です。このため、事前に自治会内隣組回覧等により作業ボランティアおよび堆積物処分地の協力を呼びかけ、地域のみなさんと共に当日の作業を実施することができました。

当該防火水槽は、雪の重みにより既設の単管パイプが破損していたため、個人から木材の提供を受けて修繕も同時に行われました。

約6時間を要した作業でしたが、地域の方の協力もあり、堆積物の処分まで無事に完了することができました。

地域内防火設備の管理・修繕は、目立たない作業ですが最も重要かつ重労働な消防団活動の一つです。消防団員の減少が進む昨今、地域のみなさんと協力して実施できたことは「共助」を進める中で意義のある取り組みでした。

水中ポンプで揚水したのち、防火水槽内の堆積物を除去します。

防火水槽の奥にある単管パイプが湾曲しています。

湾曲した単管パイプを、地域の方から提供いただいた長さ4.8mの木材と入れ替えました。

金網の固定を確認して作業完了です。

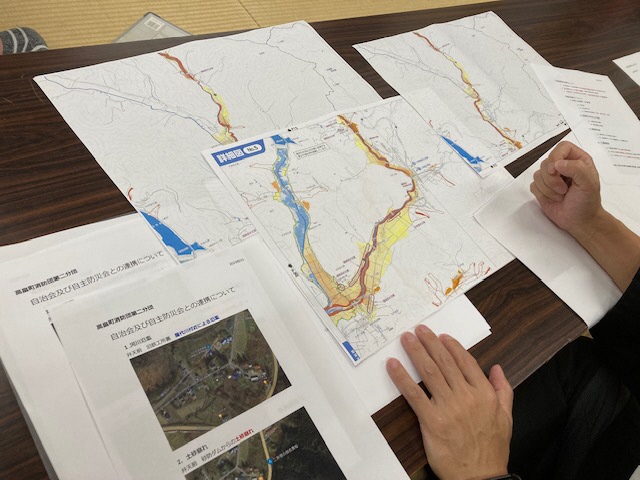

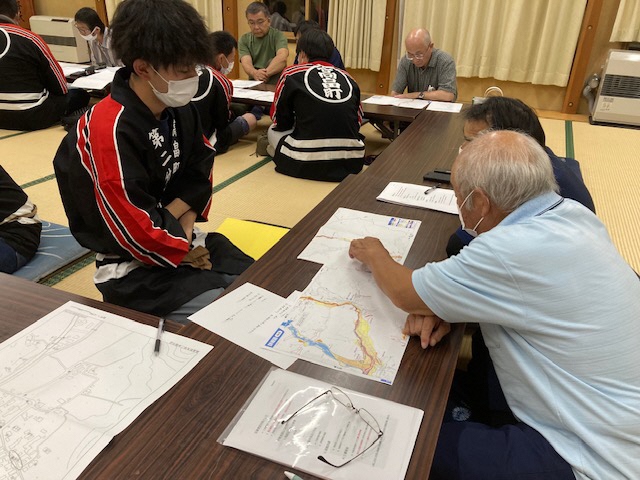

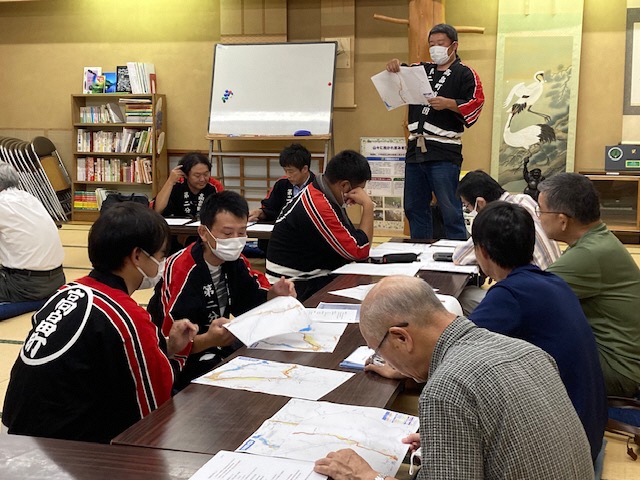

8月23日【自助の準備は万全ですか?】自治会と消防団災害時の連携を確認

第2分団主催で地域における危険個所を、自治会・自主防災会代表らと共に確認する情報交換会が二井宿地区公民館で開催されました。

町の防災ハザードマップを題材に、

1. 屋代川の氾濫

2. 弁天前砂防ダムの決壊

3. 数日におよぶ避難所生活

などの不安要素があげられ、「孤立する危機感」を共有しました。各班長は日頃危険視される箇所を共通認識するとともに、地域のみなさんと連携した初動対応のありかたなど、様々な可能性の中、想定を繰り返していました。

佐藤分団長からは、日頃からの備えと意識を大切にするとともに、「万が一災害が発生した場合は、決して一人で行動しないこと」「避難経路の安全を確保すること」と講評がありました。

自治会役員からは、「単年度で役が変わることも多いが、いち住民として防災意識を絶やしてはいけない。自助・共助が大切だ」との言葉がありました。

ハザードマップに掲載されている危険個所を再認識しました。

二井宿地区または自治会が孤立する可能性に危機感を覚えました。

自治会役員と危険性を共有した箇所について、各班長が地区全体と情報共有しました。

その土地に住むからこそ、具体的な危険性が浮き彫りになりました。また、住民の年齢や災害の時間帯など、様々なケースを想定して、避難経路と安全確認の在り方を図上で意見交換しました。

災害時における初動体制を、消防団と地域役員が相互に理解することで、減災につながる意見交換となりました。

まとめられた意見では、日頃からの備蓄品の重要性、避難に消極的な住民への注意喚起方法の在り方が多く挙げられました。

8月6日 東南置賜支部消防技術研修会

初開催となる山形県消防協会東南置賜支部 消防技術研修会が実施され、猛暑の中、米沢市・南陽市・川西町・高畠町から各消防団を代表する団員や関係者など約100名が参加しました。

高畠町消防団からは第2分団5名(自動車ポンプ)、第4分団5名(小型ポンプ)の計10名が参加しました。

研修では山林火災における中継送水を想定した実技研修が行われ、米沢市消防団選抜の団員らが講師を務めました。

講師を務めるのが立場を同じくする団員の皆さんということもあり、コミュニケーションのなかではこれまでの苦労や工夫の経験談が盛んに交わされるなか、参加した団員らは小型ポンプならびに自動車ポンプに装備される資機材の適切な使用、特に安全を重視した操作や管理についての指導を受け、熱心に聞き入っていました。

放水では圧力を調節するための「捨て水」や、分岐金具の使用による2線放水、的確な伝令のあり方など、火災現場に即した実技を学ぶ貴重な機会となりました。

閉会式では各消防団の代表に青木道春 山形県消防協会東南置賜支部長(高畠町消防団長)から修了証が交付され、高畠町消防団からは阿部元紀第2分団1部1班長が代表して受領しました。

この研修を糧に、各地域においてさらなる普及指導を行い、消防活動における知識・技術の向上が図れるように努めていきます。

また、所属する消防団は異なれど、志を同じく地域防火防災の要として、生業のかたわら仲間と協力し消防団活動を継続している方がこんなにもいることを再認識し、勇気とやりがいを見いだせた研修会となりました。

本研修会はこれまでの同支部操法大会に代わって開催されたもので、輪番により次回は南陽市を会場に開催される見込みです。

元ポンプに自動車ポンプ、中ポンプ・先ポンプが小型ポンプとなり、中継送水における役割や注意点を、その部署ごとに技術指導を受けました。

先ポンプから管槍までの部分においての留意点や、伝令における注意点の指導を受けています。

限られた時間でしたが、装備の違いや計器類の判断、不測の事態想定と、質問は多岐にわたりました。

米沢・南陽・川西・高畠、各消防団員の代表が修了証を受領しました。

7月30日 自動車ポンプ機関講習

第2分団自動車部にて、若手団員の知識・技術の向上を目的に、機関講習を実施しました。

団員歴が浅い団員は、揚水から放水に至るポンプ操作において、恐怖心があることは事実です。

有事の際には安全かつ確実に操作できるよう、少しずつですが経験を積み重ねることによって、知識と技術を向上し、さらに自信を持って操作できるように務めています。

講習では特に、真空操作・連成計の確認に重点を置き、機関長の指導の下、実際に機材を操作して技術習得に務めました。

第2分団の自動車ポンプは、平成24年1月に更新された車輌で、10年余り経過しています。

貴重な資機材を有効に活用すべく、今後も知識・技術の習得、後進の指導に注力して参ります。

機関長が操作の手順を若手団員に指導しました。

計器類の状況や変化を読み取れるよう指導しています。

7月9日 防火水槽泥上げ

7月9日、二井宿地区入地内にて、第2分団3部2班による防火水槽内の泥上げ作業が実施されました。

暑さが厳しくなる中、チームプレーで水槽内の堆積物を取り除きました。

有事に万全の対応ができるよう、防火設備の点検も消防団が担っています。

課題は、人手不足と堆積物の処分地です。堆積物は地域の方の協力を得て景観や安全に影響のない場所に搬出しました。

水中ポンプを用いて水槽内の水を抜きます。

埋設型の防火水槽は、腰をかがめた作業で重労働です。

堆積物の除去は、ペール缶を用いてバケツリレーのチームプレーです。

地域の協力もあって、トラックで堆積物を搬出しました。

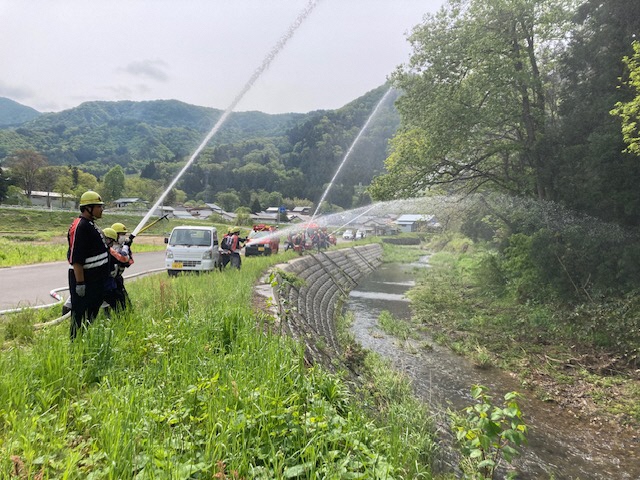

5月13日 第2分団機関講習会

県内各地で建物・山林火災が多発し林野火災野火等多発警報が発令された中、出動体制の確認および出動時の安全管理確認を目的に機関講習会を開催しました。

山林火災を想定し、訓練開始まで火点を伏せた訓練としました。

各班は屋代川の自然流水に部署し、一つひとつの操作を確認しながら、約20分間の放水を行いました。

緊張感が漂う中、規律ある機関講習会となりました。

火点に最も近い2部1班が全力で小型ポンプを運搬しています。

団員が交代しながら約20分間、想定された火点に4線の放水を実施しました。

各班、真剣な面持ちで活動にあたっています。

機敏な行動で的確な機関講習となりました。

- この記事に関するお問い合わせ先

更新日:2024年02月26日